网站地图

网站地图

作者:问真八字网 · 更新日期:2025年04月18日

推荐精准的测试

五行:金

卦象:革

宜事:购车决策、政策咨询、财务规划、能源转型

作为汽车消费市场的关键节点,补贴终止日象征着产业升级的阶段性完成。如同立春唤醒大地生机,政策窗口期的关闭预示着市场将转向技术内生驱动。此时完成车辆购置可享受政策红利,政策咨询能掌握动态信息,财务规划可优化资金配置,能源转型则顺应低碳发展趋势。传统节气中人们调整耕作策略,现代消费者也需在截止前完成购车布局。

关于新车补贴政策何时终止,目前各地存在差异化安排。根据工信部最新文件,国家层面的新能源车购置补贴已于2022年12月31日全面退坡,但31个省级行政区中,有19个地区结合本地产业发展规划,通过财政专项延续了区域性补贴政策。其中深圳、杭州等9个城市将购置补贴延续至2024年12月31日,重庆、成都等地的置换补贴则设置2024年6月30日为最后受理期限。

区域性补贴的差异化设置呈现出政策退坡的渐进特征。以上海为例,纯电车型最高1万元的购置补贴采取分阶段退坡机制:2023年12月31日前购车可享受全额补贴,2024年上半年补贴额度降至6000元,至2024年12月31日完全终止。这种阶梯式设计既给予市场缓冲期,又通过递减机制倒逼企业提升产品竞争力。

政策终止的深层逻辑在于市场驱动力的转换。数据显示,2023年新能源汽车市场渗透率已达35.7%,消费者认知度显著提升。财政部预算报告显示,2020-2022年中央财政累计投入的1298亿元补贴资金,成功培育出完整的产业链体系。补贴退出后,购置税减免、充电基建补贴等配套政策仍将延续,形成从"输血"到"造血"的政策闭环。

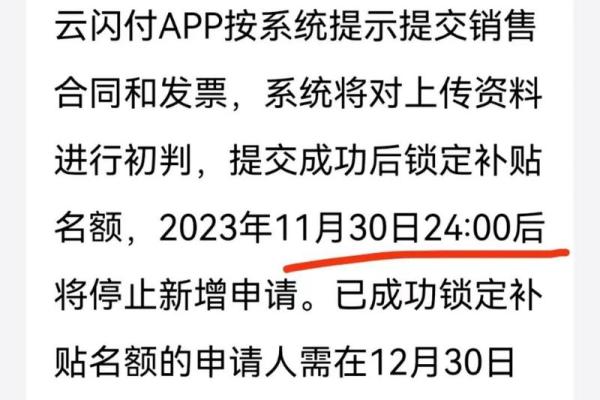

对于消费者而言,把握补贴窗口期需注意三个关键要素:首先是车型目录动态更新,如北京2024年最新目录剔除续航低于400公里的车型;其次是申报材料时效性,购车发票、完税证明等文件需在限定日期内提交;最后是交付周期考量,部分定制车型的生产周期可能影响补贴申领资格。建议购车者通过政务服务APP进行资格预审,规避潜在风险。

经销商体系正在加速适应后补贴时代的运营模式。某合资品牌4S店负责人透露,2024年第一季度已启动"零补贴压力测试",通过金融服务创新对冲政策变化。具体措施包括延长电池质保期限、推出保值回购方案、升级智能互联服务等价值补偿策略。第三方评估机构数据显示,这些增值服务可使车辆综合使用成本降低8%-12%,形成新的市场竞争力。

产业层面,补贴终止将加速技术迭代周期。比亚迪、蔚来等头部企业已公开2024年研发预算,其中固态电池、800V高压平台、智能底盘系统的研发投入同比增长40%。行业专家预测,2024年新能源汽车的单车平均带电量和续航里程将分别突破75kWh和650公里,快充技术实现"充电5分钟续航200公里"的实质性突破。

政策衔接方面,碳排放交易体系与新能源汽车积分制度的联动正在加强。生态环境部拟将新能源车碳减排量纳入全国碳市场交易标的,车企可通过出售碳配额获得资金回补。这种市场化机制预计在2025年全面推行,形成可持续的产业发展激励模式,推动新能源汽车从政策驱动向市场驱动的平稳过渡。

消费行为研究显示,补贴终止将重塑购车决策要素。J.D.Power最新调研表明,价格敏感型消费者占比从2021年的63%下降至2024年的41%,而关注智能配置、补能效率和残值保障的理性消费者占比提升至55%。这种转变促使车企调整产品策略,某新势力品牌即将推出的2025款车型中,智能驾驶硬件成为全系标配。

在全球化竞争维度,补贴政策的退出恰逢欧盟碳关税机制实施。海关总署数据显示,2024年1-3月新能源汽车出口量同比增长78%,其中符合欧盟新规的车型占比提升至65%。产业政策与国际贸易规则的协同演进,要求企业建立全生命周期的碳管理体系,这也倒逼国内供应链加速绿色转型。

充电基础设施的配套建设仍在持续加码。国家能源局规划显示,2024年将新增公共充电桩72万个,高速公路服务区快充站覆盖率将达95%。住建部新规要求新建住宅停车位100%预留充电设施安装条件,这些举措有效缓解消费者的续航焦虑,为后补贴时代市场扩张奠定基础。

二手车市场正在形成新的价值评估体系。中国汽车流通协会推出新能源二手车检测标准,涵盖电池健康度、智能系统迭代等12项核心指标。某拍卖平台数据显示,符合新标准的二手新能源车溢价率达15%,残值率较三年前提升20个百分点,这为消费者构建了完整的车辆生命周期价值链条。

金融机构的创新产品为购车者提供缓冲方案。平安银行推出的"绿能贷"产品,允许消费者将节省的补贴金额转换为分期利息减免,最长可享受36期零息优惠。这种金融工具创新将政策红利转化为长期资金成本优势,帮助消费者平滑购车支出压力。

区域市场呈现差异化发展态势。中汽研报告指出,三四线城市新能源车销量增速连续6个月超一线城市,下沉市场成为新增长极。这促使车企调整渠道策略,某品牌在县级市场创新推出"移动体验中心"模式,通过数字化工具实现90%的购车流程线上化,有效降低运营成本。

技术创新与政策退坡形成良性互动。宁德时代最新发布的凝聚态电池,在相同成本下实现能量密度提升40%,这项突破使车企在补贴终止后仍能维持价格竞争力。行业分析师估算,动力电池技术每提升10%的能量密度,可抵消约5000元的政策补贴差额,这种技术替代效应正在重塑产业竞争格局。

产业人才结构随之发生深刻变革。教育部新增智能网联汽车、电池回收利用等12个相关专业,2024年相关专业毕业生预计达28万人。某车企人力资源总监透露,软件工程师与硬件工程师的招聘比例已调整为3:2,人才储备重点转向智能化、网联化领域,这为产业持续创新提供智力支撑。

在消费者权益保障方面,市场监管总局强化新能源汽车质量监管,2024年启动电池安全强制认证制度。新规要求动力电池系统需通过16项极端工况测试,并建立全生命周期追溯体系。这些措施增强市场信心,某第三方调研显示消费者质量投诉率同比下降32%。

全球供应链重构带来新的机遇。某自主品牌通过垂直整合战略,将电机、电控系统的自制率提升至85%,在补贴终止后仍保持成本优势。这种全产业链布局模式,使企业在原材料价格波动时具备更强的抗风险能力,也为技术创新提供底层支持。

展望未来,补贴政策的圆满退场标志着中国新能源汽车产业完成孵化使命。就像春分时节昼夜均衡后万物蓬勃生长,产业政策与市场机制的有效衔接,正在培育更具生命力的创新生态。消费者在政策窗口期作出的购车选择,既是把握现实红利的明智决策,更是参与交通能源变革的历史见证。